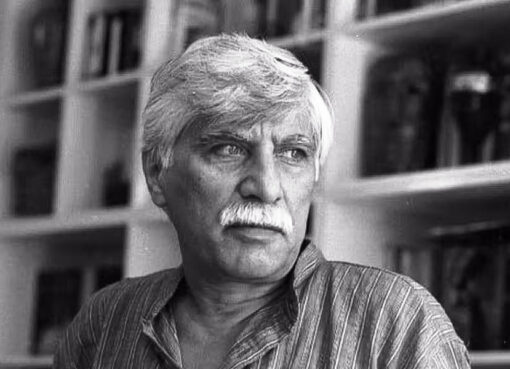

حاوره عبد الكريم واكريم

ولد محمد ملص في القنيطرة سنة 1945 ، هذه المدينة الواقعة بمرتفعات الجولان والتي دمَّرها الكيان الإسرائيلي قبل الانسحاب منها سنة 1974، ورغم انتقال أسرته للعيش في دمشق ظلت هذه المدينة تسكنه لتصبح الفضاء الذي يؤثث أعماله السينمائية والأدبية.

درس ملص السينما بموسكو في معهد غيراسيموف السينمائي، حيث تتلمذ على يد مخرجين روسيين مهمين على رأسهم المخرج إيغور تلانكين الذي تأثَّر به وبصم مساره السينمائي، وقد أنجز أفلاما قصيرة خلال مدة دراسته هاته ليعود بعد ذلك إلى سوريا ليشرع في إنجاز أفلام قصيرة أهمها “قنيطرة 74” (1974) و “الذاكرة” (1977)، لينجز بعد ذلك أفلاما سينمائية طويلة روائية ووثائقية، ويعتبر ملص من أهم رواد سينما المؤلف في سوريا وواحدا من القامات السينمائية على طول تاريخ السينما في العالم العربي.

من بين أهم أفلامه الروائية الطويلة “أحلام المدينة ” (1983) الذي اختير للمشاركة في مهرجان كان ضمن فقرة “أسبوع النقاد” وحصل على عدة جوائز في مهرجانات مهمة من بينها التانيت الذهبي في مهرجان قرطاج السينمائي، و”الليل” (1993) الذي فاز أيضا بنفس الجائزة في مهرجان قرطاج وعُرض في مهرجانات سينمائية عربية ودولية أخرى، و”باب المقام” (2005) الذي عرف نفس مسار سابقيه ونال تنويه ورضى النقاد .

إلتقته “الدوحة” وكان لنا معه الحوار الممتع التالي :

– أبدأ معك الحديث حول مدينة القنيطرة، لأني أعلم كم تعني لك هذه المدينة وكم مأساتها ألهمت أعمالك السينمائية، حدثني بداية عن علاقتك بها.

أولا أعتقد بأن مسقط الرأس لدى كل إنسان له قيمة سحرية غامضة لايمكن تفسيرها إطلاقا، بحيث تبقى مُرافِقة له وكأنها تشبه حبل السّرة الذي لم يُقطع ولن يُقطع ، وبالصدفة ولأسباب تَخصُّ عائلتي وُلِدت في مدينة القنيطرة التي كانت بالنسبة لي لحظات الضوء الأولى ولحظات الصور الأولى في الحياة، وقد عشت طفولتي في هذه المدينة التي لم أكن أدرك أن يكون مصيرها كما آلت إليه بعد العدوان الإسرائيلي سنة 1967 . بَقِيَت في داخلي بقوة عجيبة وحين كنت في دمشق أعيش الفترات الأولى من الصِّبَا والحياة بعد أن انتقلنا من القنيطرة إلى دمشق وشاهدتُ كم اجتاحت حرب حزيران الجولان واحتلت هذه المدينة، بَقِيَت هذه المدينة بالنسبة لي محتلة ، لكن الحدث المريع كان أن الإسرائيليين قاموا بتدميرها قبل أن يخرجوا بكيفية مُتعمَّدة، وكل ذلك كُنَّا نسمعه في تلك الأيام كأخبار ولا نراه رؤية العين، باعتبارها محتلة ثم بعد ذلك مُدمَّرة، حين عُدت من الدراسة في موسكو سنة 1974 ، بعد حرب أكتوبر ، حيث تم الاتفاق على فصل القوات وخروج الإسرائيليين من هذه المدينة، في الأيام الأولى لعودتي ذهبتُ إليها ورأيت كم هي مدمرة، وقرأت وشعرت أن هذا هو الطريق لتدمير الذاكرة وليس لتدمير الحجر، ولذلك لَعِبَت صورة المدينة مُدَمَّرة تأثيرا كبيرا على نفسي بحيث أستطيع أن أقول أنني كَرَّست لها زمنا طويلا على صعيد السينما وعلى صعيد الكتابة، حيث كانت القنيطرة هي مادة روايتي الأولى التي نشرت بعنوان “إعلانات عن مدينة كانت تعيش قبل الحرب”، وقد كانت هذه الرواية بمثابة طموح أدبي بالنسبة لي لأن أعيد بناء المدينة على الورق، لأني لا أستطيع أن أعيد بناءها في الواقع، وبدأتُ أعمالي السينمائية بأن كَرَّستُ لهذه المدينة حضورا سينمائيا كما في فيلم “قنيطرة 74” وكذلك في فيلم “الذاكرة” وفي فيلم “الليل”.

– تحدثتَ في مَعرِضِ جوابك عن الذاكرة والتي على ما أظن تعني بها الذاكرة الجماعية وليس الفردية فقط، حَدِّثنِي عن حضور تيمة الذاكرة الجماعية في أعمالك ارتباطا بالمكان والناس.

في الحقيقة بدأتُ عملي السينمائي وتشغلني دائما فكرة أساسية وهي فكرة المفقود، ودائما أشعرُ شخصيا أن غياب هذا المفقود يُشَكِّل بالنسبة لي أهمية كبيرة ، على سبيل المثال حين رجعت بعد دراستي وعايشت المجتمع السوري كان يشغلني كثيرا كيف أني عشت فترة في الحياة كانت فيها السياسة في الشارع، وحين عُدت وجدت أن الشارع قد فقد السياسة، وهذا يعود إلى أنظمة الحكم ، ولذلك اعتبرت أن المفقود هو السياسة والرأي الحُرّ، وحين قرأت تاريخ سوريا تَبَيَّن لي أن سوريا عاشت فترة من الزمن ولو كانت فترة قصيرة لحظات ديموقراطية مهمة، فأردتُ استعادة هذا المفقود الأمر الذي كان يتطلب مني ليس اللجوء إلى ذاكرتي الخاصة بل اللجوء إلى الذاكرة العامة، وقرأتُ الكثير عن تلك الفترة المفقودة والتي أسميها الزمن المفقود ، وللتعبير عن هذا الزمن أنجزت أولى أعمالي الروائية الطويلة “أحلام المدينة”… إذن للبحث عن الذاكرة المفقودة لابد من اللجوء ليس فقط للذاكرة الشخصية لكن لابد للعودة للذاكرة العامة كي تعيد بناء عصر ومرحلة ولباس وإيقاع ووجوه وتستعيد كل عناصر ذلك الزمن ، ولذلك أنهيتُ الفيلم بمحاولة استعادة اللحظة التي أُعلِنَت فيها الوحدة بين سوريا ومصر سنة 1958 ، لم أُخرِج الناس إلى الشارع لأني بنيت آنذاك في الفيلم أجواء ذلك الاحتفال لكن مع غياب الجمهور .

– في فيلمك “الليل” اعتمدتَ على مَروِيَات والدتك الشفوية وعلى أشياء لم تحضُرها وحدثت قبل ولادتك وبعدها في مرحلة طفولتك الأولى ، خصوصا موت الأب الذي وظَّفتَه بشكل أكثر رمزية ولم تظل فقط مع شخصية الأب البيولوجي الذي انطلقت منها، ونَقلتَ وفاته إلى1967 سنة دخول الإسرائيليين إلى الجولان والقنيطرة ، انطلاقا من هذا هل يمكن أن تحدثني عن حدود الواقعي والتخييلي في أعمالك؟

في فيلمي الثاني “بحثا عن المفقود” أردتُ الحديثَ عن المكان المفقود ، لأنه كان لدي مشروع سينمائي عبارة عن ثلاثية ، في الفيلم الأول تَحدَّثتُ عن الزمن المفقود وفي الثاني عن المكان المفقود وكان لدي مشروع ثالث لم يتحقق حتى اليوم لاستكمال هذه الثلاثية عن سوريا في زمن مُحدَّد ، وفي عودتي للمكان المفقود لم يكن بالنسبة لي مكان مفقود سوى مكان واحد هو القنيطرة ولكن كان بالنسبة لي الإنسان المفقود هو الأب، واستعادة الأب بالنسبة لي لا تعني الاستعادة الأبوية الشخصية بل بناء شخصية وطنية مفقودة وقد اتكأت على سيرة الأب وعلى رواية الأم حول المكان وأردتُ أن أعيد صياغةَ وبناء فيلم يقوم على أربع أشكال من الذاكرة ولذلك سمَّيتُها أشكال من الذاكرة، هناك الذاكرة المحكية التي ترويها الأم عن حكاية فلسطين سنة 1936 وأتحتُ لنفسي عبر روايتها أن أعيد البناء البصري لتلك المرحلة في الذاكرة المعاشة وفي الذاكرة الثانية استعدت طفولتي الخاصة في هذه المدينة وعلاقتي الخاصة مع الأب وفي الذاكرة الثالثة اكتشفت أن لَدَيَّ الحق في إعادة اكتشاف ذاكرة يمكن أن أسميها الذاكرة المتخيلة لمحاولة استكمال المكان المفقود والأب المفقود، وحين أنهيت الذاكرة المتخيلة كُنتُ أُحسُّ أن للذاكرة لدى الإنسان في بلدي نقيصة كبرى لأن مصائر الناس ترتبط بزمن لكنها لم تكن ترتبط بالإحتلال ولذلك أردت أن أستعيد الأب من الذاكرة المُعاشة وأخلق له في إطار الذاكرة المتخيلة موتا وطنيا يُناضل من أجله ويستحقه كي يموت على يد الأعداء وليس على يد أبناء الوطن.

– أعلم أنك وفي مسارك ومشروعك السينمائي الغني والمتميز كُنتَ دائما تبحث وبشكل حثيث عن تَصَوُّرِك البصري ولغتك السينمائية الخاصة والمختلفة ، أرجو أن تحدثني عن هذا الجانب.

يجب أن أقول للقارئ معلومة أساسية وهي أنني أنتمي إلى جيل كانت عملية عمله الإبداعي تعود إلى حوالي 40 سنة مضت ، في تلك الفترة بدأنا في تحقيق سينما وطنية في سوريا، وانطلاقا من الأفكار السائدة آنذاك كنا نشعر بأن نوع السينما العربية السائدة تنتمي للسينما التجارية ، ولذلك كنت واحدا من الذين حاولوا البدء بالتفيكر في محاولة للتأسيس لسينما وطنية جديدة، طالما يَتَصدَّى القطاع العام لإنتاجها لايكون شُبَّاك التذاكر هو المرجع في تحقيق الفيلم لأنه بالأساس ليست هنالك في العالم العربي سوق سينمائية سوى في بلد واحد هو مصر وليست هنالك صناعة سينمائية في أي بلد عربي آنذاك سوى في مصر حيث هناك تراث من الصناعة والتجارة السينمائية التي جعلت ذلك الخَطَّ التجاري هو المرجع في تحقيق الأفلام ، لكننا كنا نحلم بتحقيق سينما وطنية جديدة وقد ترافق هذا الطموح ليس في بلدان الشرق الوسط فقط بل حتى في شمال إفريقيا، إذ بدأت تتأسس سينما وطنية جِدِّيَّة آنذاك في تونس وفي المغرب وفي العراق وفي الجزائر وكنا نرى ما تستطيع أن تحققه هذه الأفلام الجديدة وضمن صياغة السينما البديلة آنذاك عُقدت المؤتمرات من أجل ذلك، وقد شَكَّل هذا الهدف الخطَّ الذي نسعى له، ولكي نسعى له كان يجب الانطلاق من صدق العلاقة مع الواقع ومعرفة هذا الواقع بطريقة ذاتية وَوِجدانية خاصة، وبهذه الطريقة كان علينا أن نُؤسس للغة ولتَصَوُّر بصري خاصَّين ومُختلفين، ليس مختلف بين كل شخص وكل سينمائي وآخر بل مختلف أيضا عن البعد التجاري لهذه الأفلام، في الحقيقة استمر هذا النضال الطويل ثلاثين عاما واستطاعت أن تَتَحقَّق فعلا في سوريا وفي لبنان وفي تونس وفي المغرب العديد من الأفلام الهامة، ففي ذاكرتنا جميعا العديد من الأفلام سواء التي تحققت في الجزائر أو في المغرب أو في تونس أو في لبنان ، لا أريد أن أعَدِّدَ أسماء القامات السينمائية التي استطاعت تحقيق أفلام مختلفة آنذاك، لكن لا أستطيع أن أقول أننا استطعنا تأسيس سينما عربية بل أسَّسنَا أفلاما سورية أفلاما لبنانية أفلاما مغربية أفلاما تونسية أفلاما جزائرية ، هذه الأفلام الجديدة تنتمي لمشروع التَّحَقُّق مستقبلا من أجل خَلقِ سينما عربية خاصة لكن للأسف العصر يَتغَّير والمرحلة تتغيَّر والتغيرات التي تحدث في هذه المجتمعات واحدة من سلبياتها أنها أدَّت إلى تردِّي الإنتاج السينمائي اليوم وإلى تراجع هذا الإنتاج والتراجع في وجود قامات سينمائية جديدة قادرة على أن تنتمي إلى سينما بديلة ومختلفة.

– كيف ترى تعامل السينما في العالم العربي مع ما حدث ويحدث الآن، هل هناك أفلام استطاعت أن تغوص في عُمقِ الأشياء أم هي أفلام تَلهثُ فقط خلف الحدث ولم تستطع الغوصَ عميقا في أسباب ما وقع وتستجلي واقعه؟

سأتحدث عن السينما في سوريا وليس السينمات التي لها طُرق وأساليب أخرى وتجربة وتاريخ آخر ، أولا أنا أعتقد أن المشكلة تكمن في العقلية الإنتاجية ، في سويا ليس هنالك قطاع خاص والمنتج الوحيد هو الدولة، ولا تستطيع أن أتنتِج فيلما معارضا للدولة بأموال الدولة ،هذه حقيقة صعبة وخاصة حينما ترفع الدولة شعار الدفاع عن نفسها كشعار أول وأساسي يحكم اللحظة الراهنة، فكيف لك أن ترى سينما حقيقية في أفلام تحققت خلال الحرب إلا كونها أفلام تنتمي لنوعية الدفاع اللوجيستي عن النظام وعن الواقع والمخاطر الناشئة عن هذا الواقع لذلك ترى أن الأفلام الأخيرة التي أنتِجت من طرف المؤسسة العامة للسينما هي أفلام دفاعية وتنقل علاقة الواقع بالتأثيرات الخارجية على الحراك الشعبي، وبالتالي لا تطالب الجهة أن تخرج من الخندق، هذا إذا كُنت تنتمي للثقافة، إذا كنت تنتمي للبحث عن سينمائية حقيقية عليك أن تخرج بالسؤال خارج الخندق لتُدافع عن الواقع وهذا يتطلب جهة منتجة واعية ، أما الذين أنتجوا أفلامهم في الخارج فلابد أن يُمَثِّلُوا وجهة نظر القِوى الإنتاجية المدافعة عن نفسها أيضا ولذلك أنا لا أُسَمِّي سينما الداخل والخارج والتي أُنتجت في فترة الحرب كونها تنتمي للسينما، هي تنتمي إلى االدعاية والبروباغاندا أو إلى الدفاع عن لحظة الحرب وهذه اللحظة تتطلب زمنا ورؤية أعمق بكثير من اللحظات الساخنة، وهكذا ولذلك فأنا أقول أنَّ المُشكلة في جوهرها فيما يخص السينما السورية هي الإنتاج ، نحن ليس لدينا القدرة على تحقيق الأفلام في سوريا إلا إذا تم تبَنِّينَا من طرف شركات إنتاج تبحث عن السينما الحقيقية وليس السينما الدعائية، وحين لاتَنوَجِد هذه الفرصة فالكثير من السينمائيين السوريين بقوا عاطلين عن العمل وغير قادرين على ذلك لأنهم لا يقبلون تحقيق أفلام ذات قيمة راهنة وسريعة ولأنهم يسعون بوعيهم الثقافي إلى المنتوج السينمائي الثقافي الذي سيعيش بعد الحرب .

– كيف استطعت التعامل مع رقابة النظام طيلة سنوات من العمل السينمائي ، وهل كُنتَ تفرضُ على نفسك نوعا من الرقابة الذاتية أم كنت تحتال بطرق فنية لتمرير خطابك الفني والسينمائي الذي كان دائما مغايرا لما هو مطلوب رسميا؟

حتى لا أُتيح الفرصة للكلام النظري، ولمن أتيح له مشاهدة الأفلام التي تَمكنَّا من صُنعها يستطيع أن يستغرب كيف أنها ليست تجارية وليست دعائية ، وكيف تمكنَّا من تحقيق ذلك؟ هذا تطلب جُهدا وزمنا ومحاولات، وربما أيضا ما ساهم في طموحنا لخلق لغة بصرية مُختلفة غير مُستفزة ، فالسينما فن وليست شيئا آخر ، السينما تبحث كما يبحث الأدب وكما تبحث الثقافة دائما عن المدلول والمعنى والفكرة وليس عن الرَّاهِن وليس عن الآني، ولذلك أتحدث دائما عن المفقود سواء في الزمان أو المكان، من شاهد هذه الأفلام يرى أننا لجأنا إلى البحث عن لغة وتَمَكَّنَّا في بعض الأحيان من إيجاد لغة بصرية خاصة هي التي أعطتنا هذا التَّمَيُّز الذي نُحسه اليوم وإلا كنا رقما من الأرقام الخاصة بالأفلام السينمائية التي تُنتج ، وفي العالم تنتج الآلاف من الأفلام ، ولكن كيف توقفنا نحن ووضعنا علامة استفهام كان لها الكثير من التقدير والحضور في المحافل السينمائية العالمية الهامة، لنلاحظ أنه لم تكن المهرجانات العالمية الكبيرة تحصل على أفلام تنتمي للإنتاج العربي التجاري وبالتالي استطعنا أن نَختَرِق هذه المحافل وهذه المهرجانات ونُثبِت انتماءنا إلى سينما وطنية حقيقية وخاصة ومُتفرِّدة التَّعبير في بحثها اللغوي .

– شاركتَ مع يوسف شاهين في فيلم “المصير” وكنتَ صديقا له لسنوات، هل يُمكن أتحدثنا عن علاقتك بيوسف شاهين وعن مشاركتك في فيلمه هذا؟

لا أعتبر مشاركتي في فيلم “المصير” إلا تعبيرا عن صداقة وعلاقة سينمائية ربطتني بهذا المخرج وهذه القامة السينمائية الكبيرة في العالم العربي، أثناء بحثه عن أماكن لتصوير فيلمه هذا جرى اتصال معي وطلب مني أن يرى بعض الأماكن في سورية فأخذته وخلال يوم واحد استطعت أن أُقدِّمَ له العديد من الأماكن الخاصة بالتصوير والتي تُشبِهُ المشاهد التي كتبها حول الأندلس، وكان سعيدا جدا وحين كان مغادرا عانقني وقال لي سنلتقي لأني أريد أن أصور في سوريا، وفوجئت حينما رجع للتصوير وقد وقع تحت تأثير وشعور أنه يريد أن يبدأ فيلم “المصير” وأنا أمام الكاميرا وليس خلفها، وأجريت آنذاك مناقشات عديدة معه ورفضت وقلت له أنني لست ممثلا لكن الأصدقاء المتواجدين معه في فيلم “المصير” أقنعوني بضرورة القبول، لكن الحقيقة التي كتبت عنها وتحدثت عنها مطولا هي أنني لم أكن أدرك آنذاك ما الهدف الذي كان يُريده وراء هذا، وقد أراد يوسف، هذه القامة، شيئا آخر لم يكن واضحا بالنسبة لي حيث أنه حينما أراد تصوير فيلم “المصير” كنت قد عشت في فترة تصوير فيلم “الليل” حالة درامية قاسية هي الوقوع في حادث سير مريع ومُميت لكني نَجوتُ وكان يوسف يعلم بالأمر، وربما شعر أن حتى السينما في داخلي لم تعد بنفس الحرارة التي كانت عليها قبل الحادث لأنه كان يعلم مداها، لأن فترة صداقتي ليوسف شاهين كانت تمتد لفترة تصويري لفيلم “أحلام المدينة ” حيث كان قد جاءني للمونطاج خلال انعقاد إحدى دورات مهرجان دمشق سنة 1984 ، وهكذا أَحسَّ أن السينما بدأت تَبرُد وتخبو في وجداني ولذلك حين انتهيت من تصوير المَشاهد التي طَلَبها مني في فيلم المصير فُوجئت أنه أتى إلَيَّ وعانقني وقال لي : “هل عاد دِفأُ السينما إليك ؟” ، وأنا أذكر ذلك بحنان ومحبة وتقدير لهذه القامة لأَنَّ عودة السينما إلى الوجدان هي التي تدفعني اليوم لأقول الحمد لله ورحم الله يوسف شاهين، وأستطيع أن أقول أيضا أنه أعاد لِي مُبرِّرَ وسبب وجودي في الحياة.

عبد الكريم واكريم- الشارقة